此主题相关图片 此主题相关图片

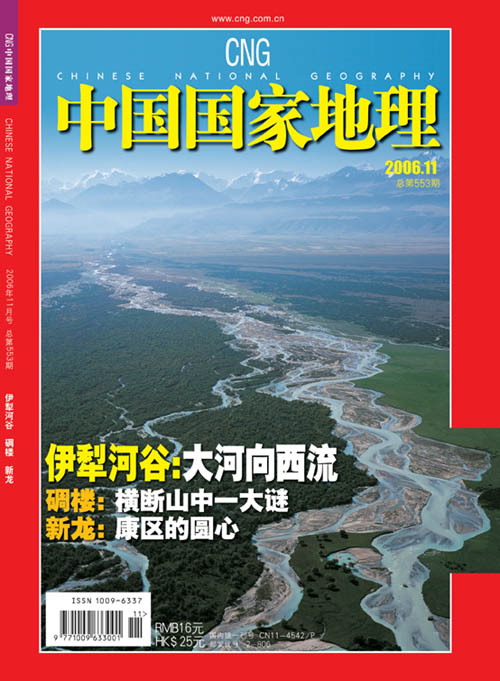

2006年《中国国家地理》11期部分内容预告

新龙——康区的圆心

撰文/ 李书崇 摄影/ 吕玲珑

新龙是康区雅砻江河谷中一块五彩林苑。如果真有创世说,那么上帝创造新龙时,一定是将它装进了高山深谷形成的画框中。看来这个画框确实屏蔽了外界对这个地区的扰动,当然它也就不那么热衷与时俱进了。也正是因为这样,千百年的人文历史在这里越积越厚;亿万年的自然风光愈演愈美。

丹巴:横断山中的千碉之国

撰文/于坚 摄影/陈 锦等

在横断山脉的影响下,丹巴碉楼这种建筑形式,既自我封闭,当碉楼在其他地区已经消亡之后,在丹巴却得以化石般的成系列地保存下来;又在时间中吸收各种影响,自我改造,从碉楼与宅院结合的形式发展到碉楼最终在藏式宅院中符号化,使这种古老的石砌建筑达到有利于当地人诗意和谐地栖居的最佳形式。

视野中的谜——散落在川藏区上的神秘星形碉楼

撰文/弗德瑞克

这些高高的、傲视在川藏地区里的、或群居或散居的凸显碉楼,即使对于今天的学者们也意味着很多的迷惑:它们的建造年代是何时?它们的用途是什么?它们的建造者是谁?在过去的8年时间里,作者将大部分时间、精力和资金,都投入这些鲜为人知、却令人震撼的古代“摩天大楼”之中,试图揭开谜团,找出其中的某些答案来。

|